En la ciencia existe un “espejo incómodo” que nos devuelve un reflejo de nuestras fallas: las retractaciones.

Lejos de ser un castigo, las retractaciones son como el sistema de sanación academia, la verificación en acción que complementa de manera perfecta la revisión de pares, buscando además, revelar la presión por publicar y la integridad científica.

La retractación es uno de los posibles resultados de cuestionar los estudios publicados, de enfrentar la duda con la disposición, la objetividad y el compromiso de dotar a la ciencia de elementos de confianza sobre los cuales seguir construyendo conocimiento. El otro posible resultado es la confirmación de los hallazgos.

El proceso de verificación puede revelar al menos 2 tipos de problemas:

- Errores honestos, producidos la presión y/o la “falta de tiempo” para verificar rigurosamente los resultados y las conclusiones antes de publicar (ya sean por parte del autor o de los pares evaluadores).

- Faltas graves a la integridad científica, como el fraude, el plagio o la manipulación de datos.

Un análisis sobre esta realidad en Latinoamérica, realizado por SCImago con base en los datos de Scopus y Retraction Watch, nos permite ver qué tan extendido está el problema (cuántas instituciones han recibido retractaciones de los trabajos de sus investigadores) y, segundo, dónde se concentra (dónde están los focos de mayor intensidad).

El reflejo de la extensión (¿Un riesgo de pocos o de muchos?)

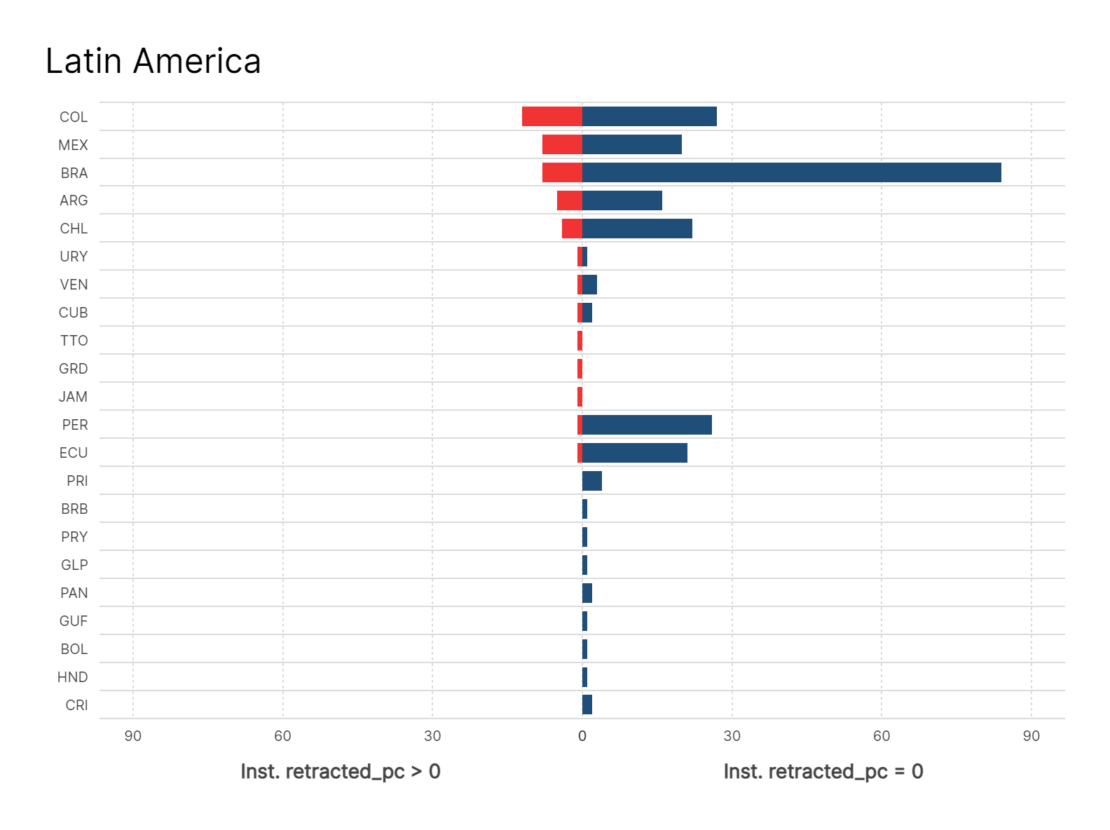

En este primer gráfico tenemos una visión a nivel de país. Muestra el número de instituciones que tienen al menos un documento retractado (barra roja) frente a las que no tienen ninguno (barra azul).

A simple vista, el volumen absoluto lo lideran Colombia (12), Brasil (8) y México (8). Pero el verdadero riesgo se mide mejor en la proporción de instituciones afectadas, con un enfoque sistémico:

- Alerta sistémica (riesgo extendida): Colombia lidera, con 30.8% de sus instituciones (12 de 39) registrando retractaciones. Le siguen de cerca México, con un 28.6% (8 de 28), y Argentina, con un 23.8% (5 de 21).

- Sistema robusto (riesgo contenido): Brasil (8.7%), Perú (3.7%) y Ecuador (4.5%) muestran que el riesgo está contenido en un porcentaje bajo de su ecosistema científico.

El reflejo de la intensidad (¿Dónde se concentra el riesgo?)

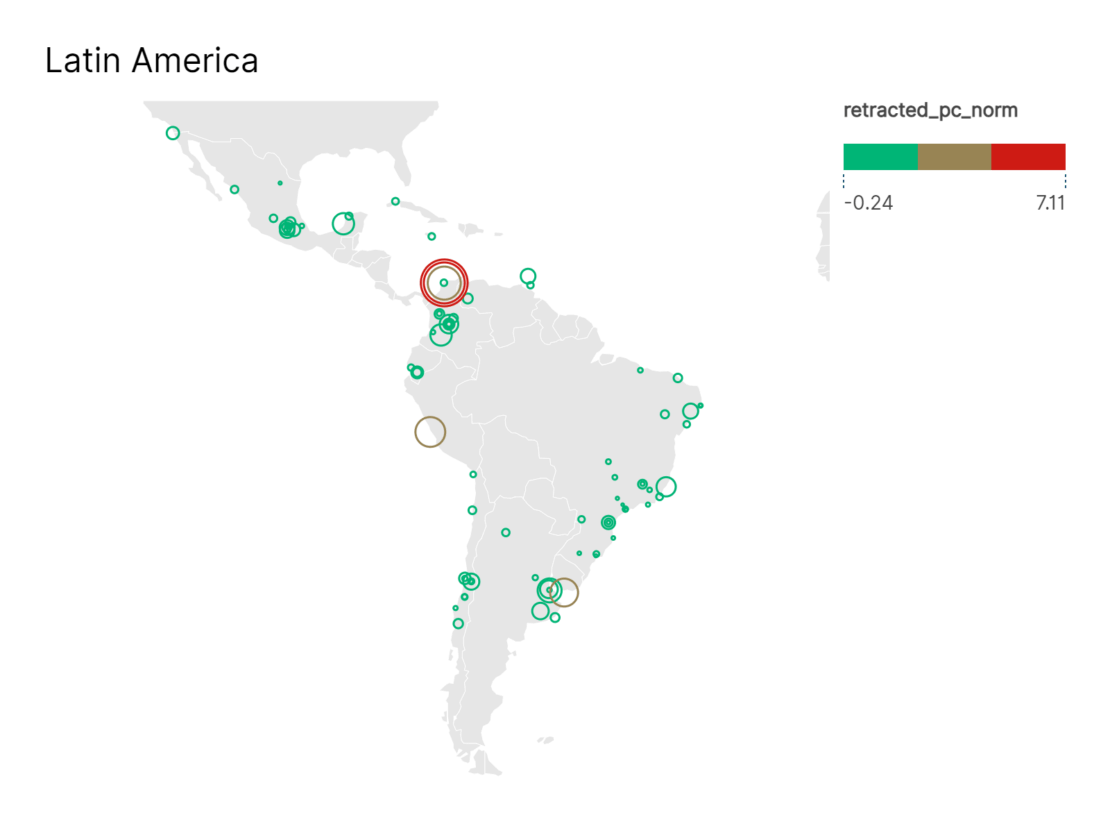

En este mapa georreferenciado se mide la intensidad del riesgo. Ya no vemos cuántas instituciones están afectadas, sino dónde el riesgo se ha presentado de forma más severa, creando “hotspots” (círculos en marrón o rojo) correspondientes con el valor normalizado del número de documentos retractados por institución.

Este mapa confirma y matiza:

- El doble riesgo de Colombia: El “hotspot” (círculo rojo) más grande y alarmante de toda la región está en Colombia. Esto indica un doble desafío: un problema extenso (afecta a muchas instituciones) y uno intenso (al menos una institución es un caso atípico a nivel continental).

- La sorpresa de Perú: Perú, que tenía el riesgo contenido en el gráfico anterior (solo 3.7% de proporción), muestra aquí un gran “hotspot” marrón. Se revela una concentración profunda en un punto específico, aunque no esté generalizada en el país.

- El reflejo “diluido”: Pese a sus altas proporciones (MEX, ARG) o volúmenes (BRA), estos países muestran que el riesgo existe y está extendido (como vimos en el primer gráfico), pero no presentan aún zonas de alto riesgo.

Conclusión: ¿Qué podemos hacer?

Estamos ante una realidad del ecosistema científica que no podemos ignorar. El mejor y más rápido tratamiento para la mitigación de este riesgo es la apertura a la verificación, es el desarrollo de una cultura científica de integridad proactiva y una adecuada selección de destinos de publicación. Estos datos son un diagnóstico vital que muestra dónde la “presión” sistémica está causando más daño.

Las instituciones, ministerios y agencias de financiamiento, especialmente en los países con problemas más extendidos como Colombia, México y Argentina, deben actuar. La solución no es más presión. Es más formación, mejor mentoría y el fomento de una cultura académica donde la verificación rigurosa y la integridad científica valgan, incuestionablemente, más que el simple número de publicaciones.